В статье рассматривается проблема снижения уровня читательской грамотности школьников, а также предлагаются приемы активизации внимания при чтении текста. Представлены примеры практического использования приемов анализа смешанного текста и инфографики на уроках русского языка и литературы.

Данная статья предназначена для учителей русского языка и литературы, работающих в основной и средней школе.

Авторы: Бушина Любовь Сергеевна, Старкова Юлия Анатольевна

Среди целого списка возможностей получения информации у современного школьника книга, в том числе учебник, занимает одну из последних строчек. В чем причина? Все дело в том, что если ребенку нужно найти какой-то теоретический материал, например, правило, решение задачи, то проще это сделать, обратившись к готовым ответам, размещенным в Интернете. Так поступают многие школьники, особенно в основной школе. Это наша реальность. Мы говорим о меняющейся образовательной среде. Учителям наряду с книгами, учебниками, методическими пособиями также становится необходимо обращаться к тем или иным цифровым платформам, где разрабатываются те или иные тесты и опросы, или же пользоваться готовыми электронными ресурсами.

Большинство старшеклассников для решения учебных задач из разных наук (истории, математики, химии, русского языка) при самостоятельной работе обращаются за поиском информации и объяснением теоретического материала не к учебнику, а к вебинару. Здесь следует проанализировать данный выбор. Вебинар, как правило, ведет человек, который владеет информацией, умеет работать с аудиторией. Ведущий вебинара использует те же приемы, что и учитель на уроке. Следовательно, роль учителя (наставника, ведущего вебинара) в образовательном пространстве по выбору самих учащихся остается за учителем, потому что недостаточно взять учебник, чтобы овладеть системой научных знаний.

Значительная часть школьников среднего и старшего звена, умея читать, не понимает смысла и глубины прочитанного. Еще раз акцентируем внимание на том, что современный ученик, находясь в информационной среде (телевидение, радио, Интернет) не всегда умеет работать, как ни парадоксально, со школьным учебником, литературой, справочным материалом, энциклопедиями.

Работа с учебной книгой – важнейшее умение самообразования, которым в совершенстве должен овладеть каждый школьник. Учебник ориентирует учащихся на овладение системой научных знаний, формирует их когнитивный опыт и предлагает определенный объем необходимой научной информации. Но, несмотря на это, значительная часть выпускников так и не овладевает этим методом в должной мере: умея читать, они не понимают смысла прочитанного. Многим учащимся сложно изложить текст параграфа кратко, своими словами, выделить основное содержание в нем, ответить на вопросы, составить план текста.

Учитель должен учитывать множество факторов при решении поставленных задач. Так, например, педагогической наукой доказано, что отношение человека к чтению формируется в первом десятилетии жизни. И младший школьный возраст рассматривается как наиболее благоприятный период для формирования читательской грамотности [1]. И если в начальной школе чтение необходимо для обучения, то в средней и старшей школе чтение – для жизни.

На уроках русского языка и литературы важно не только обращать внимание учащихся на сплошную информацию из школьных учебников, но и привлекать дополнительную информацию текстов различных форматов: несплошного, смешанного.

Сплошной текст – текст, состоящий из предложений, соединенных в абзацы, параграфы, главы и т. д. К таким текстам относятся художественные, научные тексты, публицистические статьи (из журналов, газет) без таблиц и схем.

Несплошной текст – иначе образованный текст, в сравнении со сплошным, в котором практически отсутствуют предложения, а слова содержат особые формальные связи, служат их указателями. Например: графики, каталоги, диаграммы, таблицы.

Смешанный текст – это текст, имеющий одновременно черты сплошных и несплошных текстов. Эти элементы текстов взаимодополняют друг друга [4].

В качестве примера работы с несплошными или смешанными текстами можно предложить на уроках вначале анализ объявлений, афиши, билетов в театр, веб-сайтов.

Анализ билета на спортивный матч.

Начинаем с простого:

Где и когда состоится матч? Кто играет? В рамках каких соревнований? Имеются ли возрастные ограничения?

Далее по полученной из билета информации необходимо сделать некоторые выводы. Например:

– вам билет достался бесплатно. Как объяснить это информацией на нём? (вы гость – статус);

– при каких условиях вас не допустят на мероприятие или удалят с него?

– дайте свою рецензию.

То, что сейчас мы, взрослые, делаем легко, детям вначале дается непросто. Но это необходимое умение, так как в повседневной жизни всем придется обращаться, например, к веб-сайтам, которые, по сути, и представляют смешанный текст. Таким образом, анализ смешанных текстов – это работа, устремленная в будущее, нацеленная на формирование функциональной грамотности, частью которой, собственно, и является читательская грамотность.

Но для учителя русского языка и литературы может быть решена и обратная задача: самостоятельное создание смешанных текстов учащимися предполагает и вариант осмысления изученных произведений. Так на уроках литературы мы пришли к созданию инфографики.

Альберто Каиро, специалист в сфере визуализации, считает, что основная цель инфографики – совершенствование процесса восприятия информации, объяснение сложной информации простыми и понятными образами, передача данных в компактном сообщении, которое выглядит интереснее и легче усваивается, чем сплошной текст [2].

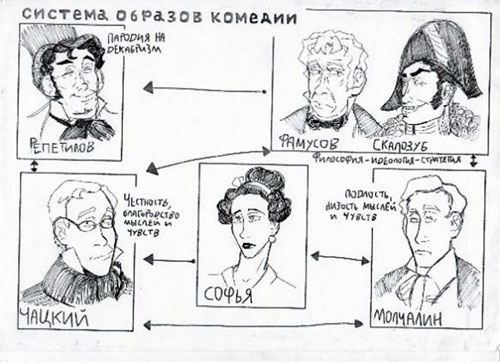

На уроках литературы в качестве одного из видов работы с текстом предлагаем создание инфографики. После изучения комедии «Горе от ума» для итогового урока составили инфографику по теме «Система образов».

Создание инфографики не самоцель. На её основе ученику необходимо дать объяснение ее содержания, комментарии по теме, то есть развёрнутое рассуждение, помогающее учителю определить уровень читательского восприятия школьника.

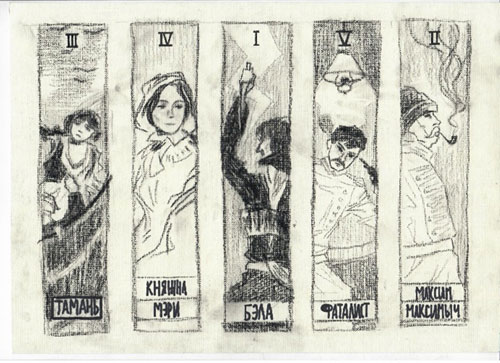

Инфографика к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» отражает особенности композиции произведения.

Но часто инфографика помогает и в заучивании стихов. Так, дети нередко путают части в «Плаче Ярославны». «Иконки» помогают запомнить порядок. Это вариант работы со слабыми детьми, своеобразная официальная шпаргалка.

Таким образом, инфографика как современный инструмент визуальной коммуникации может способствовать быстрому усвоению и запоминанию информации, акцентируя внимание на главном; повышать эффективность усвоения знаний; быть инструментом развития навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности, а также навыков критического мышления и др.

В процессе работы учитель обращается к своему методическому опыту, опыту своих коллег и, как ни парадоксально, жизненному опыту учеников. У многих школьников он приобретается при общении через социальные сети. Безусловно, влияние социальных сетей на подростков как примера смешанного текста очень велико. Это посты, реклама, фото и многое другое. Так, например, важнейшей графической особенностью языка социальных сетей является исключение знаков препинания. Пользователи чаще при общении используют смайлики и стикеры. Смайлики – это тоже элемент инфографики. Так в «ВКонтакте» существует коллекция из более 500 уже готовых смайл-изображений для передачи различных ощущений и чувств человека:

– смайлик со слезами может заменять такие существительные, как печаль, тоска, наречия: скучно, плохо, грустно;

– изображение в виде вздыбленного кота означает такие эмоции как негодование, ярость, недовольство, рассерженность.

Учитель на уроке учитывает этот речевой опыт и также может применять его на уроках русского языка и литературы на этапе рефлексии.

Таким образом, в своей работе мы выбираем сторону развития и современности и считаем важным изучать новые явления, грамотно используя их в работе. На наш взгляд, инфографика может применяться в качестве приёма, активизирующего читательский интерес и повышающего мотивацию учеников на уроках. Данный приём можно отнести к современным образовательным технологиям, так как он формирует у учащихся метапредметные компетенции.

Список использованных источников

- Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М: ИЦ ПКПС, 2004, 136 с.

- История возникновения и развития инфографики/ М.А. Фролова; Киберленинка. – https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-infografiki (дата обращения 05.11.2024).

- Пути формирования читательской грамотности на уроках русского языка в средней школе/ К.Д. Акулова, Н.М. Харлова; Киберленинка. – https://cyberleninka.ru/article/n/puti-formirovaniya-chitatelskoy-gramotnosti-na-urokah-russkogo-yazyka-v-sredney-shkole (дата обращения 05.11.2024).

- Технологии формирования читательской грамотности/ Киселева П. В. – Ярославль, 2020. – 94 с. – http://wiki.iro.yar.rll/illlages/9/92/ЧL_Texнoлoгии_фopмиpoвaния_читaтeльcкoй_ rpaмотности.pdf (дата обращения 03.11.2024).